こんにちは、もり兄です。

日頃から多忙を極める先生方のためにお金に関する情報を発信しています。

たーぼ先生と一緒にお金の知識を蓄えていきましょう!

もり兄!もう夏は目の前!

夏といえばボーナス

今年は何を買おうかな〜

たーぼ先生・・・

確かにボーナスは嬉しいよね。

でも、ただ使うだけじゃもったいない。

もったいない?

いつもボーナスは使い切っちゃうから、

賢いボーナスの使い方について知りたいな。

いいね。

今回は、「ボーナス」の

仕組みやオススメの使い方について一緒に学んでいこう!

この記事で分かること

- ボーナス(期末・勤勉手当)とは何か

- 先生のボーナス額の計算方法

- 教員のボーナス額の経年変化と、他の企業との比較

- 先生におすすめのボーナス活用法

「夏のボーナス」使い道はもう決まりましたか?

日々の多忙な業務へのご褒美として使うのももちろん大切ですが、それだけじゃもったいない!

この記事を読めば、先生のボーナスがどんなお金なのか、他の業界や業種と比べてどうなのか、そしていくらもらえるのかがスッキリ分かります。

先生ならではの賢い活用術を知ることで、この夏のボーナスが、あなたの人生を豊かにする「特別手当」に生まれ変わります。

さあ、一緒にボーナスのヒミツを解き明かし、賢く「活かす」方法を見つけましょう。

ボーナスって何?先生の「特別手当」の正体

一般的に「ボーナス」と言われているものの正式名称は「期末・勤勉手当」です。

戦後の日本がまだ経済的に不安定だった頃、公務員のやる気や生活を支えるために作られたそうです。

・期末手当は、「生活の補助」としてみんなに一定額を支給

・勤勉手当は、「仕事をがんばった頑張った人を評価する」という意味で個別に支給額が違う

ねぎらいと評価の気持ちが込められた『特別な手当』です。

支給日は、夏:6月30日 冬:12月10日

※支給日が休日や祝日の場合は、直前の金曜日に支給です。

毎年、この日が楽しみなんだよね〜

ボーナスっていくら貰えるの?計算方法を理解しよう!

ボーナスの金額は、主に以下の要素によって決まります。

- 給料月額:あなたの基本給。

- 支給割合:国や地方自治体によって毎年決定される割合(例:「〇ヶ月分」)。

- 役職や勤務成績に応じた調整:勤勉手当の部分で、評価によって割合が変わります。

期末手当

(給料の月額+扶養手当+地域手当+職務段階別加算額+管理職加算額) ×支給率×支給割合

勤勉手当

(給料の月額+地域手当+職務段階別加算額+管理職加算額) ×期間率×成績率

具体的な計算式は複雑に見えるかもしれませんが、基本的には「給料月額 × 支給割合」で大まかな金額を把握できます。

特に「支給割合」は、人事院勧告などを経て決定されるため、「公務員のボーナスは◯%」とニュースなどでも報じられます。

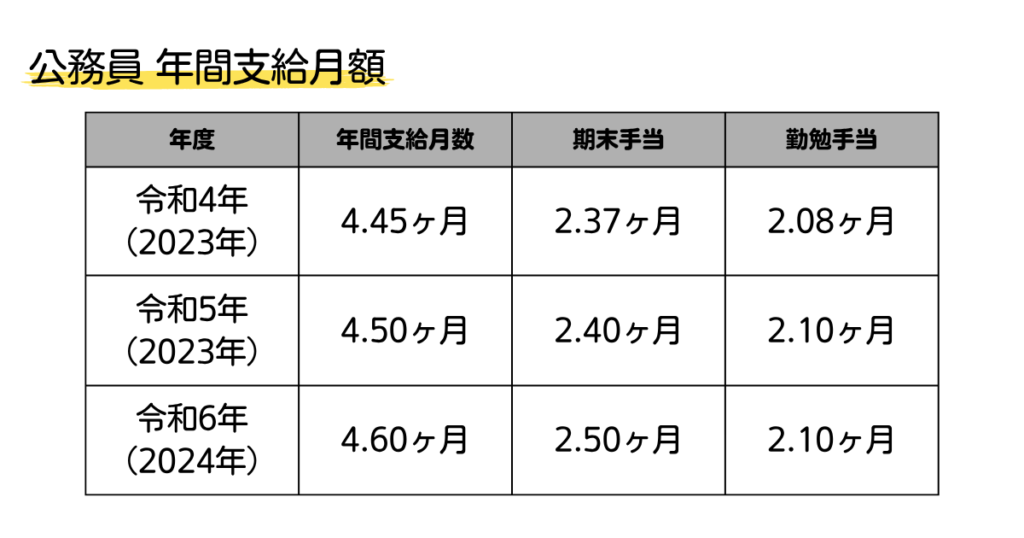

先生のボーナスは増えている?減ってる?経年変化と他企業との比較

ここ数年の公務員のボーナス額は、景気回復の流れを受けて微増傾向にあることが多いです。

他の企業と比べた場合、公務員のボーナスは、景気に左右されにくい安定性が特徴と言えます。

民間企業では業績によってボーナス額が大きく変動するリスクがありますが、公務員は安定している分、極端に高額になることは少ないものの、急激に減るリスクも低い傾向にあります。

全業種のボーナスの支給平均月数は、2.12ヶ月と公務員よりも低水準になっています。

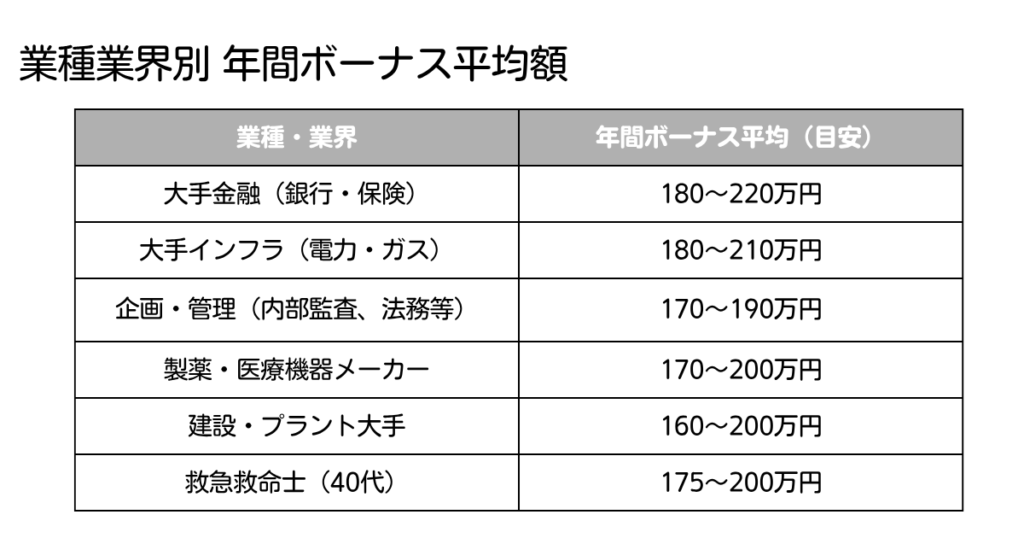

しかし、業種別に年間ボーナスの支給額を見てみると、大手の銀行や保険会社、電力会社など高額支給されている業種もあるようです。

他業種と比較してみると、公務員の安定性は、生活設計を立てる上で大きなメリットとなります。

ボーナスの支給が安定しているからこそ

使い道をしっかり検討しなくちゃ!

【先生にオススメ】夏のボーナスの賢い活用方法

夏のボーナスは、まとまったお金だからこそ、ご褒美だけでなく、将来のための種まきにも活用できます。いくつかオススメの活用法をご紹介します。

生活防衛資金の確保

まずは、ここから!

もしもの病気や急な出費に備え、生活費の3ヶ月~半年分を目安に、すぐに使えるお金(生活防衛資金)を貯蓄しておきましょう。生活防衛資金を確保しておくことで、不要な保険に入る必要もなくなります。

貯蓄・資産運用

生活防衛資金の準備ができたら、次はこちら!

NISAやiDeCoなど、税制優遇のある制度を活用して、将来の老後資金や教育資金の準備を始めてみましょう。ボーナスを元手に始めれば、無理なく資産形成を進められます。一気に全額投資に回すのではなく、少額から始めてみることがオススメです。

ローンの繰り上げ返済

住宅ローンや自動車ローンなどがある場合、ボーナスで一部を繰り上げ返済することは有効な選択肢です。

支払う利息の総額を減らし、総返済額を抑えることができます。

ただし、ボーナスを充てにしてローンを組むことはおすすめしません。

浪費、消費は、普段の収入の範囲内で賄える分にしておきましょう。

自己投資

先生としてのスキルアップも重要です!

教材研究のための書籍購入、研修費用、資格取得など、自身の成長に繋がる投資をしてみましょう。

長期休暇は、オンライン・オフライン問わずたくさんの研修が開催されています。

まずは、近くの本屋で得意な教科に関する本を一冊、興味のある分野の本を一冊、話題の文庫本を一冊購入してみることがオススメです。

健康への投資

多忙な先生だからこそ、人間ドックの受診やフィットネスジムの契約など、自身の健康維持に使うのも素晴らしい使い方です。

また、長期休暇のタイミングで歯科や眼科などを受診しておくことも大切です。

健康な体は、長く働き続けるための資本となります。

まとめ:夏のボーナスを賢く「活かす」ためのステップ

【ボーナスの正体】

先生のボーナスは、「期末・勤勉手当」です。

日頃の頑張りや学期末の努力が評価されて支給される「特別手当」です。

「給料月額 × 支給割合(〇ヶ月分)」で計算できます。

【公務員のボーナスは「安定」】

公務員のボーナス額は、民間企業に比べて景気に左右されにくい安定性が特徴です。

【ボーナスの賢い活用術】

・生活防衛資金の確保: 急な出費に備え、余裕資金を準備しましょう。

・自己投資: 教材研究や資格取得など、自身のスキルアップに繋がる投資を。

・貯蓄・資産運用: NISAやiDeCoなどを活用し、将来のための資産形成を始めましょう。

・ローンの繰り上げ返済: 繰り上げ返済で、総支払額を減らすことができます。

・健康への投資: 忙しい先生だからこそ、健康維持のための投資も大切です。

どうだい?

今年の夏のボーナスを活かすイメージができたかな?

ご褒美も楽しみだけど、まずは生活防衛資金の準備から始めてみるよ。

今年の期末勤勉手当は、有効に使えそうだよ!

ありがとう、もり兄!

よかった!

少しずつでもボーナスを賢く活用する習慣をつけて、

豊かな未来を築いていこう!