こんにちは、もり兄です。

この記事は、「お金」という身近でありながら、意外と知られていないテーマを子どもと一緒に楽しく学んでいく内容です。

先生方に日頃の授業や朝の会、ちょっとしたお話の時間にご活用いただけるように作成しました。

この記事を読むことで、先生ご自身も新たな発見をされたり、教材研究のヒントを見つけたりしていただけたら嬉しいです。

さあ、子どもたちと一緒に、お金の不思議を探究する旅に出かけましょう!

みんなは、お家の人からおこづかいをもらったり、お店でジュースやお菓子を買ったりする時にお金を使っているよね。コンビニに行けば、物がたくさんあって、それもお金で買うことができます。

でも、この「お金」って、どうしてあるんだろう?本当に必要なのかな?どうして色々な形や種類があるのかな?

そんなお金のふしぎについて、楽しく学んでいきましょう!

今回のテーマは

「お金っていつからあるの?」

お金がなかったころの話

みんなは、お店で何かを買うとき、お金を払って物を手に入れますよね。

でも、ずーっと昔、この日本に「お金」というものがなかった時代がありました。

じゃあ、昔の人はどうやってほしい物を手に入れていたの?

それはね、「物々交換」という方法を使っていたんです。

例えば、

「わたしの取った木の実と、あなたのとったお肉を交換しない?」

「私が釣った魚と、あなたの作った服を交換しよう!」

といった具合に、自分が持っている物と、相手が持っている物を直接交換していました。

友だちとのお菓子交換と似ているかもね。(最近の遠足ではできないけど…)

物々交換の「困った!」

物々交換は、お金がなくても物が手に入る便利な方法でした。

でも、いくつか困ったこともあったんです。

例えば、

魚がほしいのに、魚を持っている人が服はいらないって言ったら交換できませんよね。物の大きさが違うと、交換しにくい!

大きな牛と、小さな果物では、同じくらいの価値にするのが難しいですよね。持ち運びが大変!

重いお米や、かさばる服をいつも持ち歩くのは大変です。

こんな「困った!」を解決するために、昔の人は「もっと便利なものはないかな?」と考えるようになりました。

お金のたんじょう!〜貝や米がお金だった時代〜

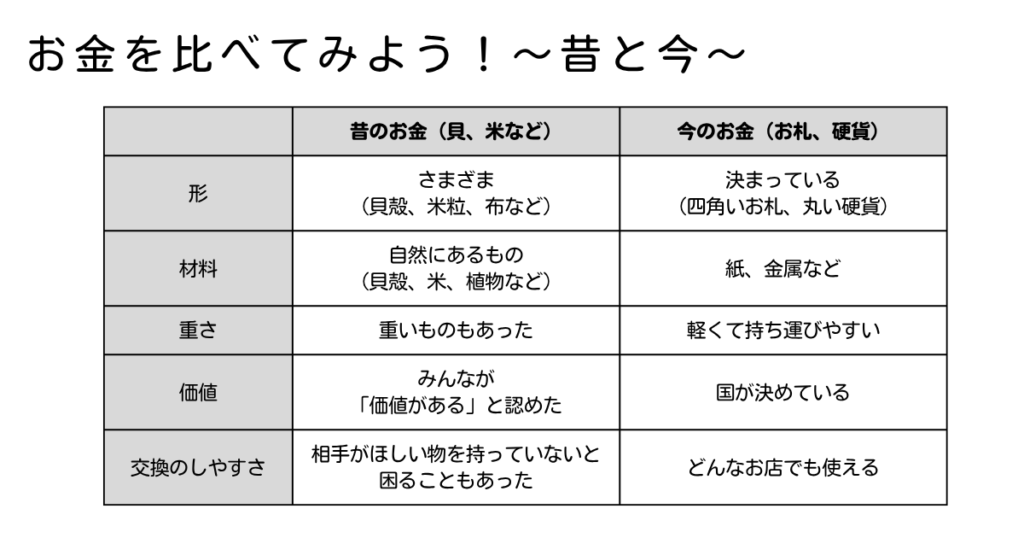

そこで考え出されたのが「みんなが同じ価値だと認める物」を交換に使うことでした。

昔の日本では、こんなものが「お金の代わり」に使われていました。

きれいな貝がらは、小さくて持ち運びやすく、数も数えやすいので、とても重宝されました。

米

日本では、お米がたくさん作られていたので、みんながお米の価値を知っていました。

布

服の材料になる布も、価値のあるものとして使われました。

いよいよ「本物のお金」が登場!

もっと時代が進むと、いよいよ今のお金に近い「本物のお金」が作られるようになりました。

最初は、中国から伝わってきた「和同開珎」という、丸い形に四角い穴が開いた銅のお金が作られました。

時代が進むにつれて金や銀、銅など、いろいろな材料で、さまざまな形のお金が作られてきました。

私たちが今使っている、紙でできた「お札」や、硬い「硬貨」は、もっともっと後の時代になってから作られたんですよ。