こんにちは、もり兄です。

この記事は、「お金」という身近でありながら、意外と知られていないテーマをもり兄と一緒に楽しく学んでいく内容です。

先生方に日頃の授業や朝の会、ちょっとしたお話の時間にご活用いただけるように作成しました。

この記事を読むことで、先生ご自身も新たな発見をされたり、教材研究のヒントを見つけたりしていただけたら嬉しいです。

さあ、子どもたちと一緒に、お金の不思議を探究する旅に出かけましょう!

お店でお買い物をする時に、物の値段の違いを気にしたことはあるかな?

例えば、ジュースは100円なのに、おもちゃは1000円、ゲームは5000円…と、物によって値段がずいぶん違うよね。

どうして、こんな風に値段が違うんだろう?そして、どうやって物の値段は決まるんだろう?

今回は、そんな「値段のふしぎ」について、もり兄と一緒に探っていこう!

今回のテーマは

「どうして物の値段が違うの?」

「ほしい!」がたくさんある物・そうじゃないもの

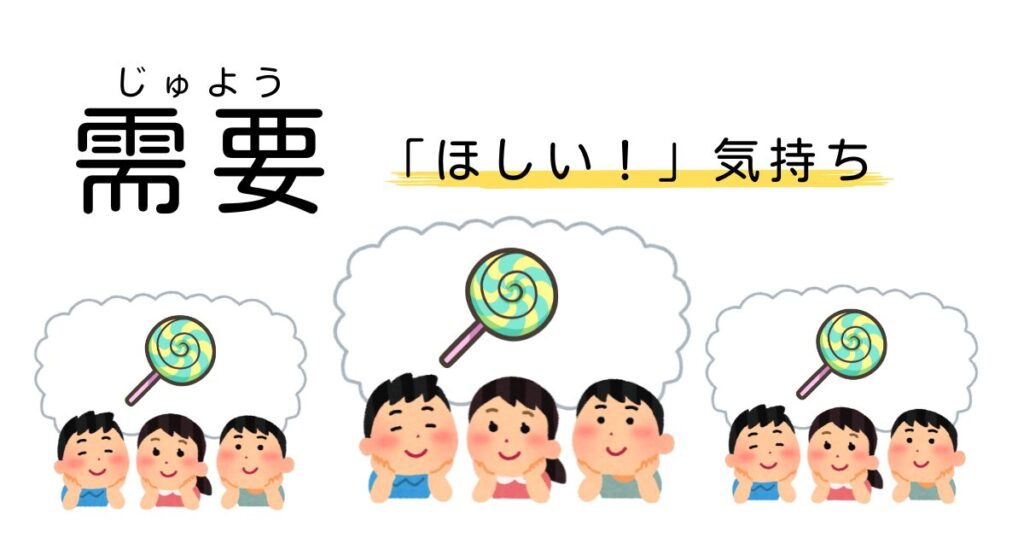

まず、みんなに考えてほしいのは、「どれくらい その物をほしいと思っているか?」ということ。

例えば、SNSでバズったお菓子がお店に並んだら、たくさんの人が「ほしい!」と思って、お店に買いにくるよね。でも、あまり人気がない物だったら、「ほしい!」と思う人は少ないかもしれない。

このように、「ほしい!」と思う人の多さを、むずかしい言葉で「需要(じゅよう)」と言うんだ。需要がたくさんある物は、みんなが「ほしい!」と思っている物なんだ。

「作れる!」量が少ない物・たくさん作れる物

次に考えてほしいのは、「その物をどれくらい作れるか?」ということ。

例えば、手作りで一週間で一つしか作ることのできない商品、あの職人さんしか作ることのできない商品なんかは、たくさん作ることができないよね。でも、材料がたくさんあって、簡単に作れる物だったら、工場でどんどん作ることができる。

このように、「作れる!」量の多さを、むずかしい言葉で「供給(きょうきゅう)」と言うんだ。供給がたくさんある物は、たくさん作れる物なんだ。

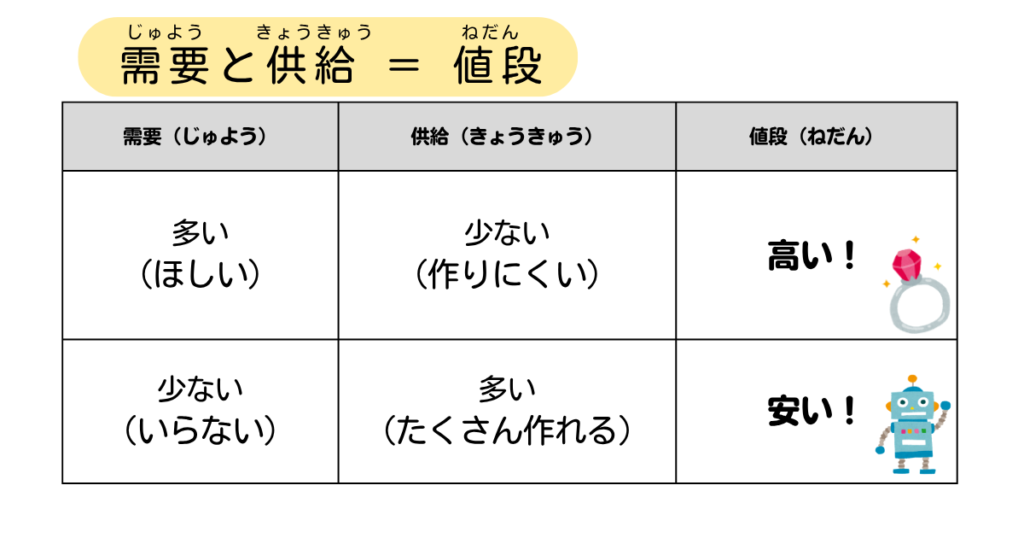

値段は、「ほしい!」と「作れる!」のバランスで決まる

さあ、いよいよ本題だ!

物の値段は、この「ほしい!」(需要)と「作れる!」(供給)のバランスで決まることが多いんだ。具体的な例で見てみよう。

例1:人気のゲームやお菓子

みんなが「ほしい!」と思う気持ち(需要)がとっても大きいのに、お店に並んでいる数(供給)が少ない時があるよね。

「Youtubeで流行ってたグミすぐに売り切れちゃった!」

こんな時、ゲームやお菓子の値段はどうなると思う?

そう、高くなるんです。

なぜなら、「どうしてもほしい!」という人がたくさんいるから、少し値段が高くても買いたいと思う人がいるからだね。

例2:旬の野菜や果物

夏の暑い日に、冷たいスイカが食べたいな!

スイカは、夏にたくさん収穫できるよね。

夏だからスイカを食べたい人(需要も多い)

このように、作れる量(供給)がたくさんある時期は、値段が安くなることが多いんだ。みんなも、スーパーで季節の野菜や果物が安くなっているのを見たことがあるかもしれないね。

でも、もし夏じゃない時期にスイカを作ろうとすると、特別な設備が必要で、少ししか作れない(供給が少ない)。そんな時のスイカは、どうなると思う? そう、夏よりも値段が高くなるよね。

まとめると…

物の値段は、みんなの「ほしい!」という気持ちと、お店の「作れる!売れる!」という量のバランスで変わっているんだね。